共通データ仕様自体は公共施設の管理業務だけに特化したものではありませんが、このページでは公共施設管理にどの様に共通データ仕様を活用するのかについて記載しています。

2/6ページから5/6ページまでは包括施設管理に焦点を当てて記述してあります。6/6ページは、PFIと包括施設管理との相違点に焦点を当てて記述してあります。これは、包括施設管理もPFIも複数の事業者や自治体が情報を共有しながら業務を遂行するという観点では殆ど考え方に違いはないためです。従って、PFIでの共通データ仕様の活用に興味がある方も、まずは包括施設管理の部分に目を通して頂ける様お願いします。

電子データとは (振り返り)

公共施設の管理業務では、自治体と複数の事業者間で組織を超えて情報共有しながら各種作業を遂行していきます。この情報共有用のコンピューターシステム(以下、単に「FMシステム」)を使うと、図面情報なども含めて常時共有する事が可能となるので、関係各団体の作業効率が向上します。更に、指示や承認などのワークフローもこのFMシステムに実装する事で、更なる効率化を期待できます。また、FMシステムを使った結果として、各種履歴が残るので、あとで不具合情報を分析するなどの効果ももたらされます。この様にデジタル技術を使って業務プロセス自体を改善する活動をDX(デジタルトランスフォーメーション)と呼びます。公共施設の管理業務ではまさにDXが進展しつつあります。

このFMシステムは自治体が用意する事もああり得ますが、現時点では自治体が業務を委託した事業者が用意する事が多く、本章でも事業者が用意する事を前提には説明します。委託先の事業者は、自らの業務の効率化のためにシステムを活用する事が必須となってきましたから、そのシステムをそのままFMシステムとして活用する事も可能です。また、情報共有専用のFMシステムを社内向けのシステムとは別に設置する事も可能です。情報共有にはFMシステムに各団体がPC・スマホ・タブレット等を使ってアクセスしてFMシステム内の情報をのぞき込む方法と、システムからデータを手許に取り出して行う方法があります。前者のFMシステムの情報を覗き込む機能を「電子帳票」と呼ぶ場合があります。また、後者の手許に取り出す方法も大きく分けて2種類あります。従って、情報共有の方法には合計3種類ある事になります。一般に「電子データ」と記載した場合、これら3種類を指す場合と後者の2種類を指す場合がある様です。ここでは、後者に2種類について説明します。

以下、2種類の電子データについて、それぞれ記載します。これらの2種類の電子データに普及した呼び方は見当たりませんが、本説明では表示用電子データおよび処理用電子データと呼ぶことにします。

- 表示用電子データ

PDFなどで作られた、表示したり印刷したりする事に適した電子データです。従来の紙帳票と共通性が高く、人間とのインタフェースとして適しています。また、サインや印影を表示する事も可能ですので、紙の書類の代わりに利用する事に適しています。一方、多数のデータから検索したり、集計などの二次加工には向きません。従って、多くのシステムでは次項の「処理用電子データ」と組み合わせて利用します。処理用電子データで目的の情報を絞り込んで、目的の書類だけをPCで確認したり印刷したりする使い方です。CSV以外にhtmlやjpegなどが有名ですが、Excelなどの表計算ソフトのファイルを使って帳票を作成する事も、特に行政機関では散見されます。 - 処理用電子データ

後で集計したりグラフ化したり別のデータと突き合わせたりして使用するためのデータです。CSVや表計算ソフトのファイルがよく知られていますが、インターネットの世界ではJSONやXMLなどが多用されます。CSVはこの分類のデータの中で最も単純化されたデータの形式です。あまりに単純化してあるために色々と制約が大きいため、FMシステム内はCSVの様な単純な構造ではなく、もっと複雑な構造のデータとなっています。従って、自治体が事業者にCSVの提出を求めると、事業者はその目的に合わせてその都度FMシステム内から抽出・加工して提出する事になります。これに対し、JSONやXMLは複雑な構造のデータも表現の可能です。この様に単に「処理用電子データ」と言ってもその使い方は大きく異なり、共通データ仕様の活用方法も異なります。詳しくは「技術解説」に掲載します。

電子データのデータ仕様を共通化とは具体的にどういう事か

電子データのデータ仕様を共通化するとは、具体的にどの様な事なのか整理します。

■各項目に登録する用語などの共通化

「用語」は項目に登録する言葉を共通化するためのルールです。項目は電子帳票であるか表示用電子データであるか処理用電子データであるかを問わず存在します。従って「用語」はどの様な電子データであっても関係するデータ仕様です。用語は用語集で具体的に定められており、用語を使う様に指示がある項目ではその用語集に掲載されている用語を使う必要があります。例えば公共施設の設備に子供がマジックでいたずら書きをしたとします。これを施設の不具合の報告の帳票に書き込む際、色々な書き方が考えられます。例えば、「いたずら書き」、「いたずらがき」、「汚損」、「塗料付着」などなど。共通データ仕様では、この場合には「汚損」と書く様に決めています。従って電子データだけでなく、人間が使う帳票やシステムが表示する電子帳票にも用語は活用することが出来ます。

用語以外にも、下記の様に色々なルールがありますが、用語以外はFMシステムのエンジニアが知っていれば良く、施設管理の現場が気にする必要があるのは、主に用語です。但し、多くの場合はFMシステムの端末やPCでプルダウンメニューに用語を設定します。このため、現場の人はプルダウンメニューから適切な用語を選択すればよく、用語集を暗記する必要はありません。

以下、用語以外のルールを参考のために例示します。

- 電話番号や住所などの様に、同じ情報であっても表記方法が複数ある場合の表記方法のルール

- 使って良い文字や桁数のルール。半角英数字(ASCII文字)で記述するか全角で記述するか、数値の場合は小数点以下の桁数などの決まりごとです。例えばデジタル庁の指針では、座標の記述は北緯や東経を小数点以下6桁で記述する事などが指定されています。

- JISやISOなどの標準で決められているルール。例えば、日付や時刻、国の短縮名なと。共通データ仕様は主にGIFに準拠しています。

■処理用電子データの形式の共通化

処理用電子データも紙と同様に帳票です。従って、処理用電子データにどの様な項目が含まれているのか、各項目の見出し(項目名)を何にするかなどの決め事が必要です。この形式の事を技術用語では「データモデル」と呼んでいます。共通データ仕様のデータの形式では、データにはどの様な項目が含まれ、各項目の名称やタイプ(数値なのか文字なのかなど)、一つの項目に複数の情報を登録しても良いのかどうか、複数登録しても良い場合には幾つまで登録して良いのかなどを決めています。

では、共通データ仕様のデータ形式はどう使うのでしょうか。データ形式の使い方には2通りあります。まず一つ目は、CSVやExcel等の表を設計する際に参考にする方法です。共通データ仕様では多くの項目を定義してありますから、それらの項目から必要な項目を取捨選択して表の項目を設計します。また、共通データ仕様では各項目に日本語の項目名としても使える様に「呼称」という日本語の呼び名を付与してあります。取捨選択の際には各項目の定義なども参考になると思います。どの項目が必要なのかは各項目の説明の欄を眺めるとある程度分かると思います。また、参考情報ではありますが、どの様な目的の場合に必要なのかの情報も掲載してあります。尚、この参考にする方法を技術用語では「継承」と言います。データ形式を継承する事で、CSVやExcel等の表形式のデータだけでなく、XML、JSON-LD、NGSI-LDなどの構造を表現できる形式のデータも設計できます。

二つ目の使い方はそのまま利用する方法です。共通データ仕様のデータ形式には、具体的な電子デーの例などの詳細な内容も記載されています。この詳細な内容は、JSON(正確にはJSONのサブセットであるNGSI V2)と言う形式で記載しています。この形式はスマートシティなどで使える様に考えられたもので、施設や設備といった複雑なものを多目的に使える様に表現できます。複雑なものを多目的に使えますから、施設情報の引継ぎなどに向いています。この形式のデータを提出する時期については、要否含めて自治体との間で調整する必要があります。最も遅いタイミングは、事業者が交替するタイミングです。つまり、次の事業者に渡すために作成することになります。例えば、交替前にFMシステムからCSVなどでバラバラにデータを取り出し、CSVをツールやプログラム棟で束ねて共通データ仕様に変換すればいいでしょう。共通データ仕様はデジタル庁が進めているエリアデータ連携基盤の推奨モジュールのインタフェースに合致しています。従って、将来エリアデータ連携基盤が整備されたら、そのまま電子データを登録する事が可能です。

余談ですが、CSVで自治体にデータを渡す場合には、CSVはデータの表現に制約が大きいため自治体に提出できる情報が少なくなったり、情報を増やそうとするとCSVファイルの数が多くなったりしますので、自治体と事業者の間でよく相談する事が必要です。デジタル庁の推奨モジュールのファイル形式はNGSI V2であり、NGSI V2はJSON(ジェイソン)に準拠しています。このため、共通データ仕様の形式(データモデル)もNGSI V2 (つまりJSON)を前提に記述しています。JSONとCSVとの比較はコラムに記述しましたので、興味がある方はご覧ください。

自治体や事業者間とやりとりする電子データを共通化します

施設管理は多くの情報を活用したり共有したりして遂行されています。これらの全ての情報のデータ仕様を共通化する訳ではありません。以下、具体的に見ていきましょう。

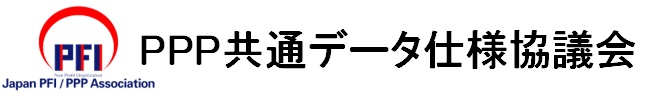

以下、委託先の事業者を中心に、関係する団体やシステムを図にしました。

図の真ん中の委託先の事業者が保有するシステムが「FMシステム」です。このFMシステムで施設管理に必要な情報を関係者と共有します。FMシステムには現時点では多数派とは言えませんがBIMという建物の詳細データ(図面に相当)を含む事例も出てきましたし、近頃はBIMの代わりにストリートビューの様な3Dの写真データを用いる事例も出てきました。FMデータは施設・棟・設備などの情報や、不具合や修繕の情報などが蓄積されます。事業者によっては更に、予算の消化状況、再委託先の情報、各種技術文書(修繕手順など)も格納してある場合があります。このFMデータは企業内の情報ですから、共通データ仕様は関知しません。一方、他の団体と共有する情報はそうはいきません。データ仕様を団体間で共通化しないと、情報の共有はできないからです。以下、共有する情報の種類ごとに、なにを共通化しないとならないのかを一覧にします。

| 共通化が必要な理由・補足説明 | ||

|---|---|---|

| 自治体に提供するCSV等の処理用電子データ | CSV等の電子データの項目に格納する「用語」を共通化する必要があります | 事業者や担当が変わっても項目に格納されている用語が変わらず、抽出や集計が可能となります。自治体に複数の事業者に電子データの提出を求める場合は項目名なども一致している事が望ましいですが、その際は共通データ仕様の「呼称」が参考になります。呼称は日本語の項目名として利用可能です |

| 自治体に提出する報告書等の表示用電子データ | PDF等の電子データ内の項目に格納する「用語」を共通化する必要があります | 事業者や担当が変わっても用語が変わらず、自治体職員が一貫した理解が可能となります。 |

| エリアデータ連携基盤に登録する情報 | 電子データの「形式」と電子データ内の項目に格納する「用語」を共通化する必要があります | エリアデータ連携基盤のソフトウェアにはデジタル庁が推奨しているものがあり(推奨モジュールと言います)、その仕様はNGSI V2というものです。共通データ仕様の「形式」はこのNGSI V2に準拠してありますので、共通データ仕様の形式を活用する事で、そのままエリアデータ連携基盤に情報登録が可能となります。 |

| 再委託先が使用するアプリのプルダウンメニュー | プルダウンメニューに共通データ仕様の「用語」を登録しておく必要があります | アプリの多くは情報登録を簡略化するためにプルダウンメニューを用意しています。このプルダウンメニューに用語を予め登録しておくことで、作業者は迷いなく用語を活用する事が可能です。また、共通データ仕様の用語を用いる事で、委託先の事業者が将来交替しても(アプリは変わるかも知れませんが)、プルダウンメニューに継続性を持たせることが可能です。 |

| 委託先交替時の引継ぎ情報 | 電子データの「形式」と電子データ内の項目に格納する「用語」を共通化する必要があります | 例えば、BIMデータを引き継ぐ場合にはIFCという標準があり、多くのBIMソフトはこのIFCに対応しており、IFCでデータ引き継ぐ事が可能です。但し、使用するBIMのソフトによつては専用の形式も用意されている事があり、引継ぎの際に必ずしもIFCを使うとは限りません。一方、FMシステムのデータについてはIFCの様な標準はありません。そこで、施設管理の関連情報を共通データ仕様で引き継げるように仕様を策定してあります。但し、将来引継ぎが発生した際にFMシステムが共通データ仕様に対応していない場合は、FMソフトに合わせてCSVなどに変換する必要があります。報告書などもPDF等の表示用電子データで引き継いでおく事も必要です。IFC同様、引継ぎ先のFMシステムの仕様が分かっている場合は、共通データ仕様の形式を仲介させず、直接データを受け渡すことも可能な場合があります。 |

どの情報のデータ仕様を共通化しているのか

共通データ仕様で定義している情報は、公共施設に関する帳票(台帳)類と、検査や修繕などの各種作業の報告に関する帳票類の電子データです。

公共施設に関する帳票とは、管理対象の施設に関係する、土地・建物・施設・設備に関する情報を登録する帳票群であり、施設管理を行う上で必要な基本情報です。例えば、施設名、所在地、所管課、施設ID、設置されている設備などの情報が含まれています。これらのデータは、施設管理以外にも幅広く活用する事が期待できます。例えば、公共施設以外に観光施設も登録する事で観光MaaSのデータとして活用したり、施設情報に避難所としての情報を追加する事で防災データとして活用したりできます。

検査や修繕などの作業報告に関する帳票とは、自治体から提出する様に指示されている紙やpdfなどで作成している帳票です。これらの帳票を電子データにする際の形式や用語を共通化しています。これらのデータは施設の不具合を分析する元データとするなどが期待できます。例えば、不具合が多発し始める年数を分析して事前に予防保全を実施するとか、設備の調達の際、調達価格だけでなくライフサイクルコストを分析するなどの応用が考えられます。これらの情報は事業開始時に自治体から提供されたり、事業者自ら施設を計測するなどにより得られるデータです。

勿論、自治体の要望や、事業者の付加価値として提供するデータの範囲を拡大する事は何ら問題ありません。また、紙帳票にある項目を全て電子化する必要はありません。例えば、以下の様な項目は電子データ化する必要はないかも知れません。

- 個人情報: 個人名、個人の資格、個人の郵便番号や住所などは紙帳票上は記載があっても電子データ化する必要はありません

- サマリ情報: 紙帳票では、詳細な情報だけでなく、それらをまとめた項目がある場合があります。例えば、定期検査の報告の様に項目が多い場合は表紙にサマリ情報を記載する場合があります

- 転記情報: 他の帳票から転記されている項目。紙の帳票は、読み手の利便性のために、既に管理されている情報を改めて項目として設定している場合があります

- 自然文による記述: 見解や補足などの中には、電子データ化しても分析に利用する事が難しい項目があります。この様な項目は電子データ化する代わりに、pdf等の文書をリンクしておく方が使いやすいと思われます

- 手続きに関係する項目: 承認欄など、帳票の手続きに関係する項目は抽出する必要はないかもしれません

「用語」の共通化の範囲

共通データ仕様では、施設管理に使用する全ての用語を共通化している訳ではありません。用語を共通化して意味があるのは、後で検索したり分析したりする際に鍵となる項目です。また、これらの鍵となる項目であっても、ガチガチに規定を厳しくすると自由度が失われ、事業者や自治体の創意工夫を阻害する事になりかねません。例えば、現在の共通データ仕様の用語では、以下の定義はありません。

■用語と用語の関係

例えば、不具合の「現象」はその不具合を発生した「部位」や「設備」と密接な関係があります。この関係を含めて用語として定義しようという考え方があります。例えばドアの開閉不良であれば、自動ドアと開閉不良と手動のドアの開閉不良ではイメージする不具合は異なります。自動ドアであれば、センサやモーターの不良を想起するかもしれませんが、手動のドアであれば、ネジが緩んでドアの建付けがずれたのかななどと考える事が多いでしょう。後で不具合をしっかり分析するのであれば、用語と用語の関係も予め定義し、制約を加えておく方が良いのかもしれません。一方で、この様な分析はまだ「協調領域」と言えるほど一般化しておらず、各企業も現時点では公開できないと考えられます。そこで、共通データ仕様では現時点ではこの様な用語と用語の関係を定義していません。但し、不具合の発生や修繕の報告では、その報告書には部位や設備の情報と現象の情報は同時に登録する事になるので、分析上の支障は少ないと考えています。

■用語の細分化

紙とハンコの時代からデジタルに移行して暫く経過すると、段々と情報が細分化される傾向になります。たとえば、単に「内壁」と呼んでいたものが「クロス壁」「板壁」「コンクリート壁」「塗装壁」などに分類したくなる現象です。これは、アナログ時代には人間が帳票や台帳を作成していたため、手間と費用がかかるのである程度概略的な情報に留めておくことが現実的であるのに対し、デジタルの場合は例えば施工時のBIMから施設や設備のFMデータを生成可能となるため、手間がかからなくなるためです。現在の共通データ仕様は今までアナログで管理したものを電子化しましょうと呼びかけている段階なので、紙帳票と同レベルの細かさになっていますが、今後BIMの普及やAIによるデータ生成が一般化してくると、更に細分化していく事になると思われます。

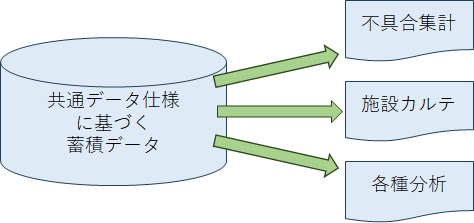

データ仕様を共通化するメリット

データ仕様を共通化するメリットは以下の通りです。

■自治体のメリット

- 納品される電子データの仕様を策定する必要がありません。「共通データ仕様」を指定するだけで済みます

- 紙やPDFで提出される帳票類も、各項目に記述される内容が共通化されます。事業者によっては、web、アプリ、表計算ソフトなどで事業者のFMデータを開示する場合がありますが、それらの項目の内容も共通化されます

- 委託事業者が交替しても、帳票の形式や内容が変わりません。また、事業者交替時に引継ぎのための各種情報を再提供する手間が軽減されます

- 電子データを保存しておけば、ビックデータとして分析に活用できます

- 電子データを活用するために用意するプログラムが、最小限で済みます。また、他の自治体が既にプログラムを持っていれば、流用する事も可能です

- 施設カルテなどの作成時にデータ収集作業が軽減されます

■委託先の事業者のメリット

- 自治体ごとにデータ仕様を変更する必要がありません

- 複数の自治体に提供した電子データを集めて、ビックデータとして分析に活用できます

- 事業者の交代時に前任の事業者のデータを活用でき、引継ぎ作業が軽減されます

■再委託先のメリット

- 委託事業者が交替しても、帳票への登録ルールが変わりません。今までは、例えば事業者により屋内の壁を「内壁」と登録する場合と「壁」と登録する場合があったかもしれません。同様に、施設内の色々な部位の呼び方や不具合の呼び方などが共通化されます

どうやって帳票を共通化するのか

既に世の中にデータ仕様が存在する場合はできる限りその仕様を継承します。既存のデータ仕様が存在しない場合は、実際に事業者が自治体に提供する各種帳票や、帳票の項目、項目に設定する用語集などを施設管理事業者から提供頂き、電子データのデータ仕様を策定します。共通データ仕様では、電子データが多目的に使える様にデータ仕様を策定します。その過程で、各項目に登録する用語なども共通化します。

データ仕様の策定では、仕様を簡略化しすぎると利用できる局面が限定されます。逆に、過度に施設の情報を正確に表現する帳票を作ろうとすると、細かくなりすぎて手間がかかりすぎます。本協議会では実際に使っている各種帳票を元にデータ仕様を策定する事で、実用的なレベルの粗さと細かさのバランスを取っています。