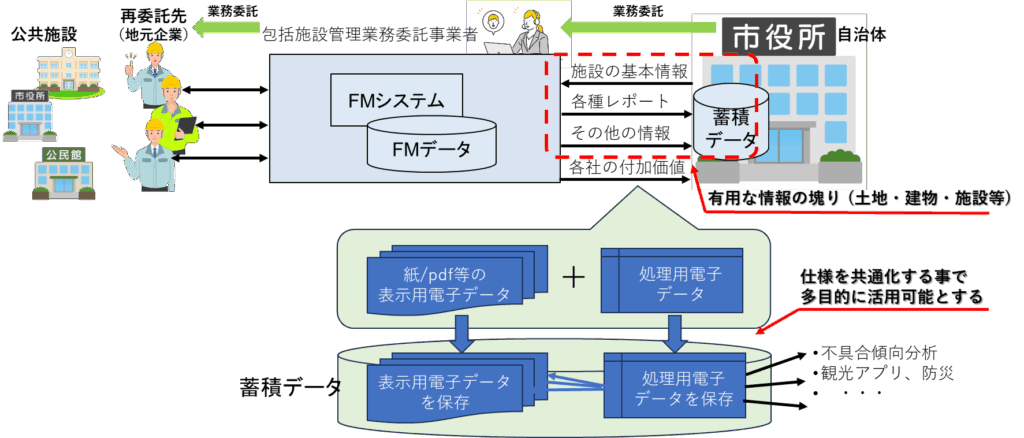

このページでは公共施設に関する施設管理を「包括施設管理業務委託」という手法で受託する事業者向けに、どの様に共通データ仕様を活用するのかについて記載しています。

自治体と包括施設管理業務の委託事業者とがやりとりするコンピュータ用の帳票を共通化します

包括施設管理業務委託においては、自治体と委託先の事業者との間でやりとりする電子データに共通データ仕様を採用する事により共通化します。

包括施設管理を導入する前は、自治体と委託先との間のやりとりを紙やpdf等の帳票でやりとりしている事が多いと思われます。現状、この帳票は事業者や自治体によりバラバラです。

自治体がこのやりとりをデジタル化しようと考えると紙やpdfの帳票とは別に内容を電子化した電子データ(処理用電子データ)の提供も求める事になります。この際、電子データの仕様がバラバラであると、デジタル化の障害となってしまいます。そこでデジタル化を進めようと考えた場合、この部分の電子データを共通化します。

pdfなどの表示用電子データと処理用電子データは見た目は結構違います。でも、帳票の各項目に登録する用語や数値は基本的に同じです。従って、処理用電子データを共通化すると、表示用電子データの用語や数値も共通化される事になります。

これは、自治体や再委託先にとっても大事です。紙やpdfの帳票に登録する用語や数値が変わらないという事は、いつもの業務が標準化されて作業負荷が軽減されたり、業務の正確性がより担保されるなどの効果をもたらします。

自治体の役割

共通データ仕様を活用する上で自治体の役割で最も大事なのは、施設管理を委託する事業者に「共通データ仕様」を活用して電子データを提出して欲しいという意思を伝える事です。一般的な方法は調達時の仕様書などに記載する方法です。具体的な事例はこちらをご覧ください。仕様書に直接記載する方法以外にも、仕様書には「別途調整する」などと記載しておいて事業期間中に事業者と相談しながら共通データ仕様にしていくという自治体もあります。

自治体は業務開始の準備に際して、保有する施設情報や過去の履歴情報を事業者に提供する必要がありますが、それらだけでなく共通データ仕様の効果を最大化するために追加で提供することも検討してください。提供する情報としては例えば以下がありますが、渡す情報の内容や時期は委託する業務の範囲や事業者の管理手法にも依存しますので、具体的には各事業者とご相談下さい。

| 期待する効果 | |

|---|---|

| 施設の情報 | 「施設」と言う言葉は、「何らかの目的のために設置した建築物および設備」を表しています。従って、複合商業施設の様に建物・土地・設備を全て含んだものを指す場合もありますし、その施設の中にテナントとして入居するクリニックを医療施設と呼ぶ場合もあります。施設管理においての施設とは前者を指します。後者の施設については本説明中では「テナント施設」と記載します。 施設全体に対する情報で、必須のものは名称と自治体内で附番した通番です。建物の名称は、正式な名称とカナ表記が必要です。通番は一般的な言葉なので、施設管理のための通番を共通データ仕様では「管理通番」と呼んでいます。 |

| 敷地の情報 | 敷地の必須情報は住所です。登記している場合は不動産ID1も伝えます。不動産IDは国土交通省が各種IDに活用する様に推奨しているため、もし登記していればid等に活用したいためです。 更に、施設カルテを作成するなど施設の情報の整理を委託したい場合は、防火地域、用途地域、建ぺい率、容積率、面積、自治体による所有の有無、代表点の座標などの各種情報も提供する事ができれば、作業の効率化に繋がると思われます |

| 建物の情報 | 「建物」と言う言葉は、「○○小学校」の様な施設内の建物をひとまとめたものを指す場合と、「体育館」「校舎」など構成する個々の棟を指す場合があります。本説明の中で後者を明示したい場合は「棟」と呼びます。 前者の全体を表す建築物に対する情報で、必須のものは名称です。施設の名称と建物の名称は同じでも構いません。正式な名称とカナ表記が必要です。建物を登記している場合は不動産ID2も伝えます。不動産IDは国土交通省が各種IDに活用する様に推奨しているため、もし登記していればid等に活用したいためです。 棟に関する情報としては、各種図面があげられます。12条点検や施設カルテの作成するなど施設の情報の整理を委託したい場合は、高さ、地上階、地下階、建築面積、延べ床面積、構造(鉄骨造など)、竣工日などの各種情報も提供する事ができれば、作業の効率化に繋がると思われます。また、12条点検などを委託する場合にはフロア毎の利用目的毎の面積なども伝える必要があります。地域によっては、12条点検の報告書に「塔屋」の階数を記載する場合があります。それらについても、事業者とご相談ください。 もし可能であれば、屋上、壁、床、天井面等の仕上げが分かる情報も提供すると効率化に繋がると思われます。 |

| テナント施設の機能情報 | ここで言う施設とは、建物の中に入居している個々のテナントを指します。例えば、複合施設の一階が市民センターで、二階以上が公民館であれば、市民センターと公民館がそれぞれテナント施設です。施設の情報としては、名称、入居位置(フロアなど)、施設ID、および連絡先です。名称が必要なのは、施設が建築物の一部に入居している場合、建築物の名称と施設の名称が異なるためです。 この施設情報は、施設管理を行ううえでも不具合発生時の連絡などに必要な情報すが、これに加え多様な活用も可能です。例えば、自治体標準オープンデータセットのAED設置位置一覧やアクセスポイント一覧では、より細かい情報が必要なため設置している施設の情報が必要となります。 |

| 施設や建築物の通称 | 庁内で使われている名称や、住民が普段使っている呼称を提供する事で、職員との連携やコールセンターの満足度向上を期待できます。特に、正式名称が余り知られていない場合は通称は必須だと思われます。 |

| 施設内外の呼称 | 例えば小学校であれば棟の呼称やグランドの呼称です。棟の呼称は棟自身だけてなく、フロアや各室の呼称も必要です。また、グランドは他にも運動場、校庭など色々な呼び方が考えられますが、いつも使っている呼称を事業者も使っていると何かと便利です。その際に、何らかの定義があれば、それも提供します。定義とは例えば校庭の西半分は野球場と呼び、東半分はグランドと呼んでいるなどです。この例だけでなく、駐車場、フロア、部屋、施設の部位、設備などに呼称があれば提供します。呼称としては、「正面出入口」「中央階段」「図書室」「第二会議室」「中央駐車場」など多くの種類があります。学校以外にも公営住宅であれば「1号棟」「2号棟」などの呼称があります。 これらの呼称の情報は防災や観光などのアプリでも必要な情報ですので、電子化しておくと他の業務にとっても有意義です。 |

| 部門番号 | 所管部門の名称は時々変更されますので、もし変更が少ない部門番号の様なものがあれば提供します。これにより、自治体にとっても蓄積されたデータを集計する作業が楽になります。事業者にとっても、データベースを再作成する手間が減ります |

| 修繕履歴 | 建築物や設備などの不具合の検出や修繕の履歴情報です。 |

委託先事業者の役割り

委託先の事業者は上記の図中で「FMシステム」と記載している、情報共有のためのシステムを用意します。このシステムは自社製システムであっても、ITベンダが提供するクラウドサービスでも構いません。クラウドサービスには施設管理や設備管理の機能が豊富にものもありますし、オフィス作業用のサービスをカスタマイズして用意する事も可能です。

このシステムに自治体から提供された施設情報や設備情報を登録します。この登録は可能であれば、施設管理業務を開始する前に登録しておくことが理想です。登録の際に、必要に応じて現地確認して、最新状態にしておくと良いでしょう。具体的な登録例は本ホームぺ゜時の技術情報の中のケーススタディを参考にしてください。