帳票のどの部分が共通化されるのか

具体的に、帳票のどの部分の仕様が共通化されるのか見てみましょう。実際に共通化されるのは電子データのデータ仕様つまりコンピュータ用の帳票の仕様ですが、既に説明した様に人間用の帳票も電子データも本質的には変わりませんから、人間用の帳票で見てみましょう。

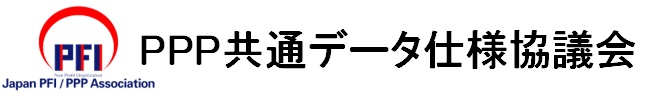

下図は、事務局で独自に作成した不具合を自治体に報告するための帳票です。この帳票は、事業者毎、自治体毎に異なる可能性がありますから、実際の帳票とはかなり異なるかもしれません。雰囲気を理解して頂くための例示とお考え下さい。青字で書き込んであるのが、通常再委託先の地元の事業者が書き込んだ情報です。写真含め、内容はフィクションです。

この様に、何が、何時、何処で起きたのか、その処置はどうなっているのかなどの必要情報がまとめられています。

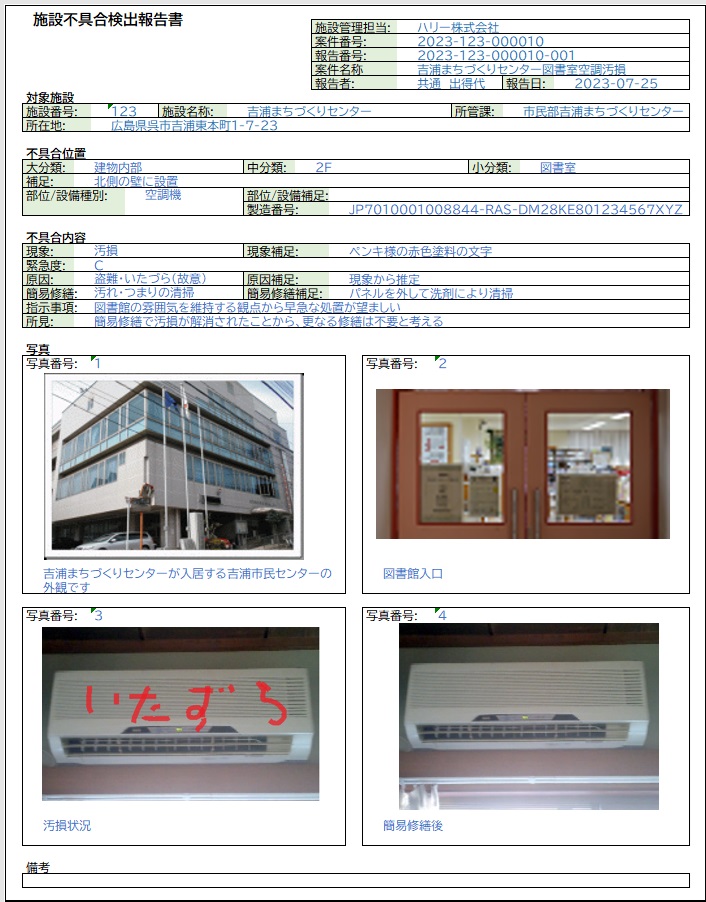

さて、この例のどこが共通化され保存されるのかを書き込んだのが下図になります。

この例では、個人名と写真以外はそのまま電子データ(処理用電子データ)に転記され保存されます。この帳票に限らず、共通データ仕様では個人情報に繋がるものは処理用電子データとしては保存しない事になっています。確認したい場合はPDF等で保存した表示用電子データで確認可能です。「部位/設備種別」「現象」「原因」「簡易処置」については、共通データ仕様の用語として定義されていますから、用語を登録したプルダウンメニュー等から選択します。この例では「空調機」と正しく書いてありますが、勝手に「クーラー」とか「空気調和装置」などと書く事はできません。プルダウンメニューから選ぶなどの仕組みになっていると再委託先の皆さんにとっても間違いが起きにくくて便利でしょう。写真は処理用電子データに直接登録するのではなく、写真の格納場所を登録する仕様となっています。

尚、不具合位置に「大分類」「中分類」「小分類」と言う項目がありますが、これは建物の色々な場所の呼称です。例えば、小学校の屋外の運動場を「屋外運動場」と呼ぶのか、或いは「グランド」とか「校庭」と呼ぶのかは、自治体や施設によって異なると思います。そこで、共通データ仕様には、場所の呼称を登録しておく事が出来る様になっています。この例では、その場所の呼称が「建物内部」の「2F」の「図書室」であるとしています。また、日付は電子データはGIFの規定に従い前図の様に西暦でハイフン(“-“)で区切って表現する必要があります。